Beyond magazine読者のみなさん、こんにちは。ラッパー/詩作家として活動しています、maco maretsです。

原稿を書いている今はまだまだ夏真っ盛り。ニュースではなんと40度を超える気温が報じられ、とにかく暑い、暑い! 外に出ればあっという間に肌も汗ばむ、灼熱の季節です。

この時期、海水浴や花火大会、キャンプといった夏らしいレジャーに興じるのも良いけれど、わたしにとってはお家で、冷たい麦茶をお供に読書するのが何より至高の「夏休み」。

思えば小さなころから、休みといえばプールより図書館。広くて、涼しくて、静かなあの空間で、ひたすら本を読んで過ごすのが好きでした。大人になり、そのインドア趣味はますます強くなったみたいです(もちろん、あまりに引きこもってばかりいるのも考えものだけど……)。

今回は、そんなわたしの「夏休み」中に出合い、バテ気味の日々にも鮮烈な風を運んでくれたタイトルをご紹介します。

maco marets

1995年福岡生まれ、現在は東京を拠点に活動するラッパー/詩作家。自身8作目となる最新アルバム『Wild』に至るまでコンスタントに作品リリースを続けている。

Instagram:@bua_macomarets

X:@bua_macomarets

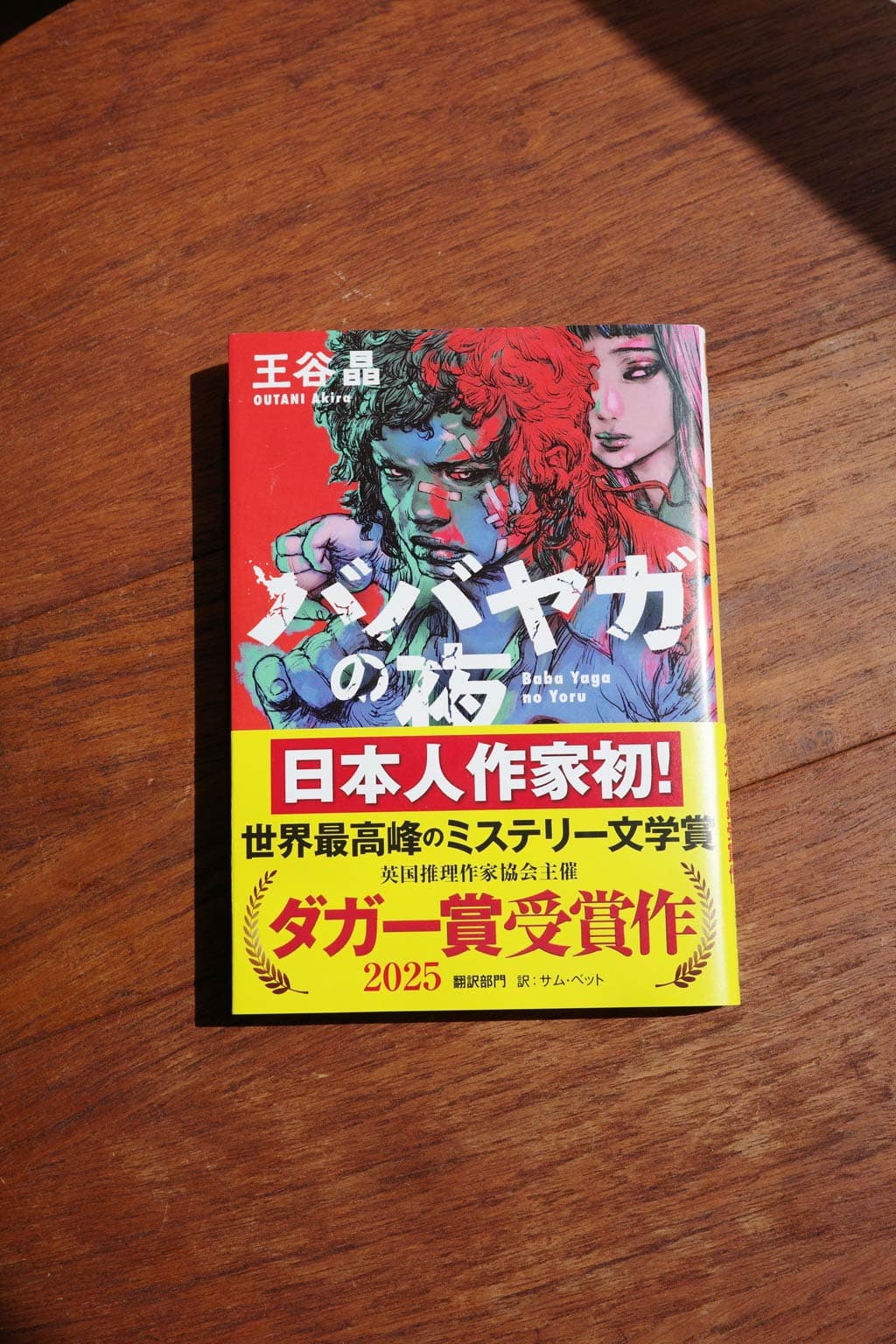

パワフルで痛快な『ババヤガの夜』には、小説ならではの仕掛けが……

王谷晶『ババヤガの夜』(河出書房新社, 2023)

先日、世界的なミステリー文学賞「ダガー賞(翻訳部門)」を日本人作家として初めて受賞したことで話題となった王谷晶・著『ババヤガの夜』。メディアで大きく報じられ、書店に行けば目立つ場所に平積みになっているので、ご存じの方も多いでしょうか。

かくいうわたしも今回の受賞ニュースをきっかけに手に取ったクチ。内容もなにも知らずに読みはじめたところ、「ミステリー」というジャンルのイメージにおさまらない、アクション満載のパワフルなストーリーテリングに一瞬で掴まれました。めちゃくちゃ面白かった。

思わず目を背けたくなるような、血肉飛び散る(!)迫真の暴力描写もすごいのですが、特に印象的だったのは読み手の無意識のバイアスを逆手に取った中盤のとある展開です。ネタバレになるので詳しくは書けないけれど、誰もが持ちうる思考のクセを巧妙に利用した、裏切りの瞬間はとにかく痛快。予想だにしない展開に、「うわー、そう来たか!」と声が出ました。

魅力的なキャラクター、軽快な台詞の応酬も含めて本作はとても「映像的」な作品だと感じます。主人公・新道依子がバッタバッタとヤクザ男たちを薙ぎ倒すシーンなんか、ぜひスクリーンで観てみたい。だけど、先に述べた「とある展開」に関しては映像化が難しいのではないか。『ババヤガの夜』という作品が世界的に評価されたのは、小説というメディアにおいてのみ成立するその仕掛けがあったからこそではないか、とも思うのです。

面白いストーリーを味わいたいなら映画やドラマ、アニメを観ればいいじゃないか、アクションシーンなんか文字で読むのは退屈だ、という人もいるでしょう。しかし、どんなに「映像的」な題材に見えたとしても、小説には小説にしかできない、アッと驚くような「語り」の方法がまだまだあることをこの作品は教えてくれます。未読の方はぜひ、騙されたと思って読んでみてください。エンタメ小説って、いいなあ──。きっと、そう思えるはずです。

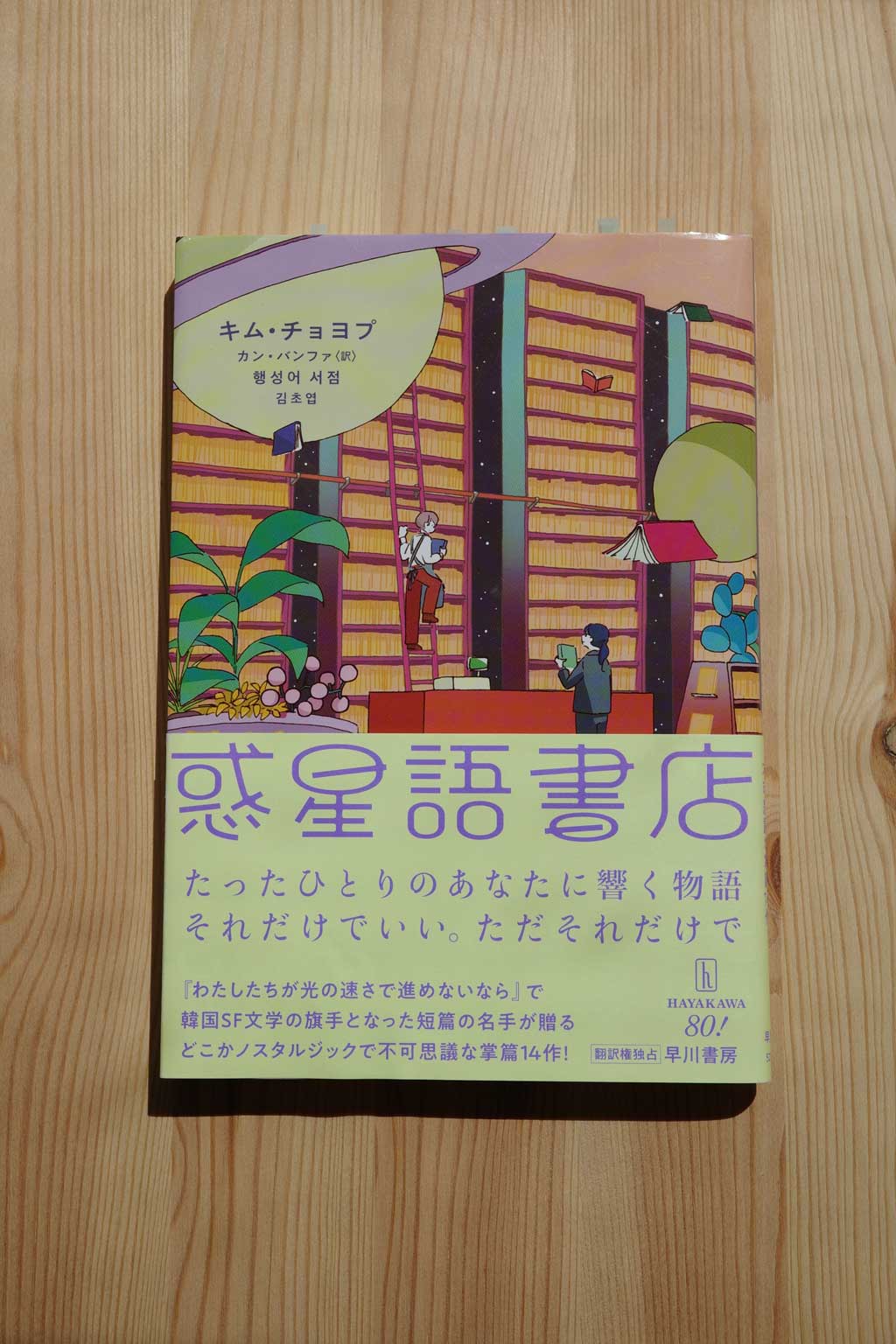

韓国SFの入門に。ショート・ショートを楽しむ『惑星語書店』

キム・チョヨプ 著/カン・バンファ 訳『惑星語書店』(早川書房, 2025)

韓国SFシーンを代表する書き手のひとりとして知られるキム・チョヨプの最新刊『惑星語書店』(原書は2021年に刊行)。14篇のショート・ショート作品をまとめた掌篇集です。わたしはSFジャンルにはあまり詳しくないのですが、この著者の作品は書店の「韓国文学」コーナーで偶然出合って以来、フェティッシュあふれる物語の魅力に惹かれて愛読していました。

“「わたしたちの好みは地球人と違うからね。残念だけど仕方ない」 食べかけのフライドポテトがダヒョンの手から落ちた。今のって、冗談だよね?”(p.142)

まず特徴的なのが、物語を導く語り手の多様さ。未来人に宇宙人、サイボーグ、ロボット、仮想人格、知能を持った菌糸体などなど……ユニークな存在の視点を借りて書かれるドラマにワクワクさせられます。序文で著者自身が語るように「どこか思い切ったアイデアや設定、「ただただそのシーンを見たいがため」の物語、その世界の一風景だけを切り取ったかのような物語」が展開していく、ショートSFならではの面白さが詰まっている。

加えて印象的だったのは、そうしたSF設定のなかで、自分と異なる存在である「他者」との交流が描かれている点です。「サボテンを抱く」におけるお手伝いロボットの「わたし」と雇い主の人間・パヒラとの関係にはじまり、ある定義の上で隔てられたもの同士が「共にある」ことは可能か、いかにして関わり合うことができるのか? そんなエモーショナルな問いかけが、本書におさめられた掌篇たちに通底するテーマであるように感じました。

ショート・ショートという形式はその短さゆえ、読むものにより多くの想像の余地を残してくれます。一つひとつの物語のなかで提示される設定は、その世界や人のあり方のほんの一部。もし自分だったらどう考える? どう行動する? そんな想像が、現実における自分の生き方、「他者」との関わり方に思いをめぐらせるきっかけにもなるかもしれません。

ちなみに『惑星語書店』に収録されたいくつかの掌篇には、昨年邦訳が出たばかりの長篇作『派遣者たち』(早川書房)へとつながる断片的なストーリーが描かれています。もしキム・チョヨプ作品が気に入ったなら、掌篇から長篇へ、より壮大な物語世界へと足を伸ばしてみるのもおすすめです。

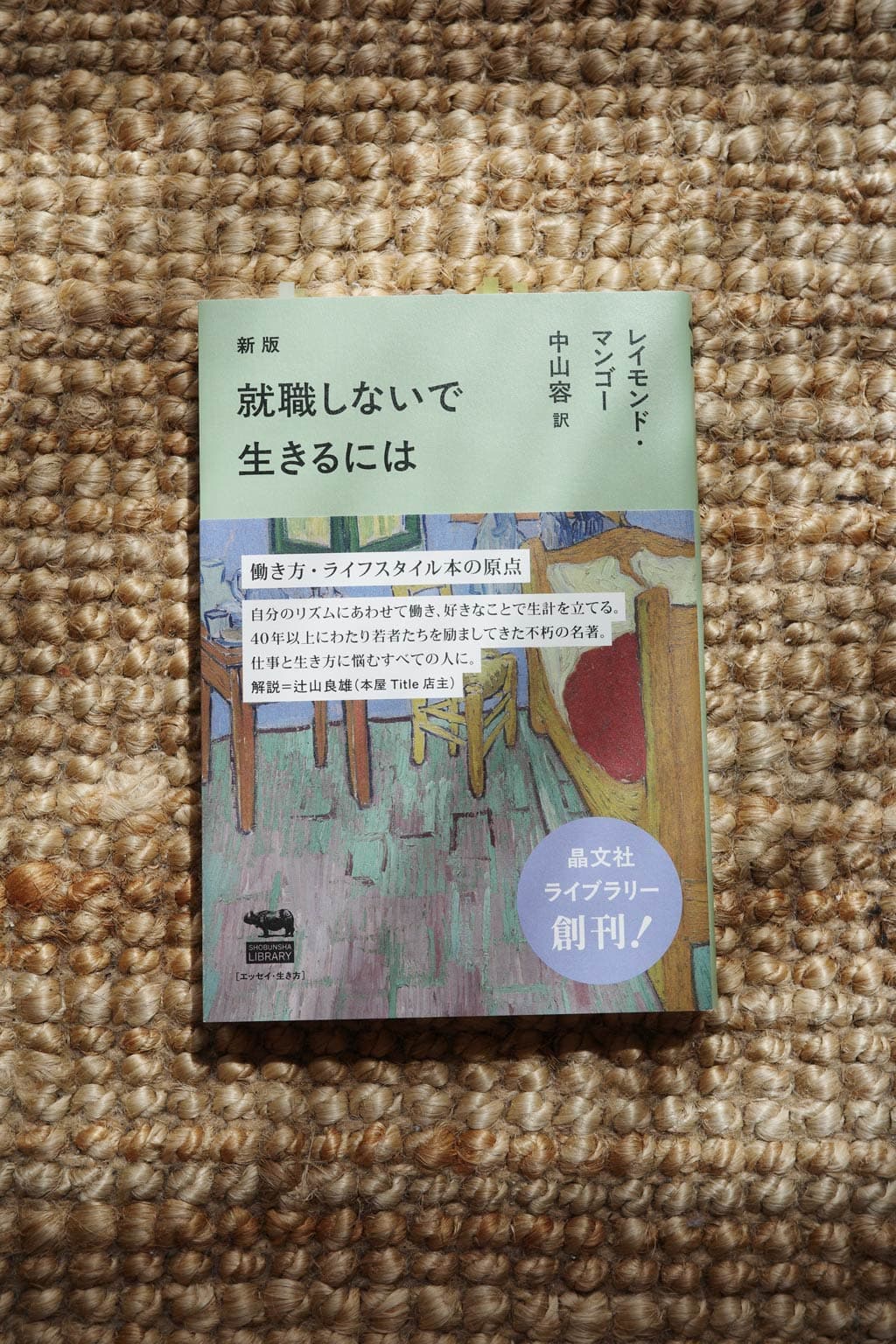

『就職しないで生きるには』と共に、「仕事」のあり方を考える

レイモンド・マンゴー 著/中山容 訳『[新版] 就職しないで生きるには』(晶文社, 2025)

日ごろよく利用している書店でおすすめされて手に取った1冊。タイトルだけ見ると、働くことに対する安易な「回避策」を提示する啓発本のようにも思えるかもしれません。でも、実際の内容はとてもストイック。単なる「労働」ではない、喜びと、自由と共にある生の営みとしての「仕事」の再考を目指す野心的な内容でした。

“いままでにわたしはかなりの時間とエネルギーと金を本に使ってきた。それは選択の問題だ。わたしとしては、安定ということの個人的な感覚を、保険なんかに入らず、たくさんの好きな詩人の本をつみあげ、家のまわりをうろついていれば高められるってわけだ。人はそれぞれなのだ。”(p.9)

どこか共感を覚えてしまう「安定」観がすてきな著者、レイモンド・マンゴー。その彼が、いかにして書店や出版社を立ち上げ、存続させてきたのか。本書においてまず語られるのは、借金にまみれながらも泥臭くビジネスを続けてきた彼自身の経験談です。

それから話はアメリカ各地に飛び、マンゴーが旅の中で出会ったスモール・ビジネスの担い手たち……「ラリった」工場を経営する「カリフォルニアのサーモン湾のゴンデット兄弟」や、ビルケンストック・サンダルをアメリカで広めた代理店の女性、宗教的リーダーとしてヒップ・ビジネスを牽引した「モー・シーゲル」といった個性あふれる人々の「仕事」が次々と紹介されていきます。

一見ばらばらな彼らに共通しているもの、それは「自分の手で仕事をつくり、自分の価値観に沿って生きる」というシンプルながら力強い哲学とその実践。フリーランスとして働く自分にとって、少なからず示唆を与えてくれる内容でした。

正直なところ、登場するビジネスや地名・人名等は日本の読者にとって耳慣れないものが多く、連続する固有名詞に目が泳ぐ瞬間もあります(日本では1981年に刊行された作品の新装版ということで「40年以上前の本だから仕方ない」といえば、そう)。しんどさを感じたときは、先に巻末の「訳者あとがき」と「解説」を読んでみるのも手。作品の背景や、この新版が刊行された意味を知ることで、内容が理解しやすくなるかもしれません。

耐えて読み進めた先の最終章は、わたしたちの生き方について根本から問い直すような熱量に満ちており、とにかくパワーをもらえます。働くこと、生きることについて悩んでいる人は、ぜひチャレンジしてみてください。

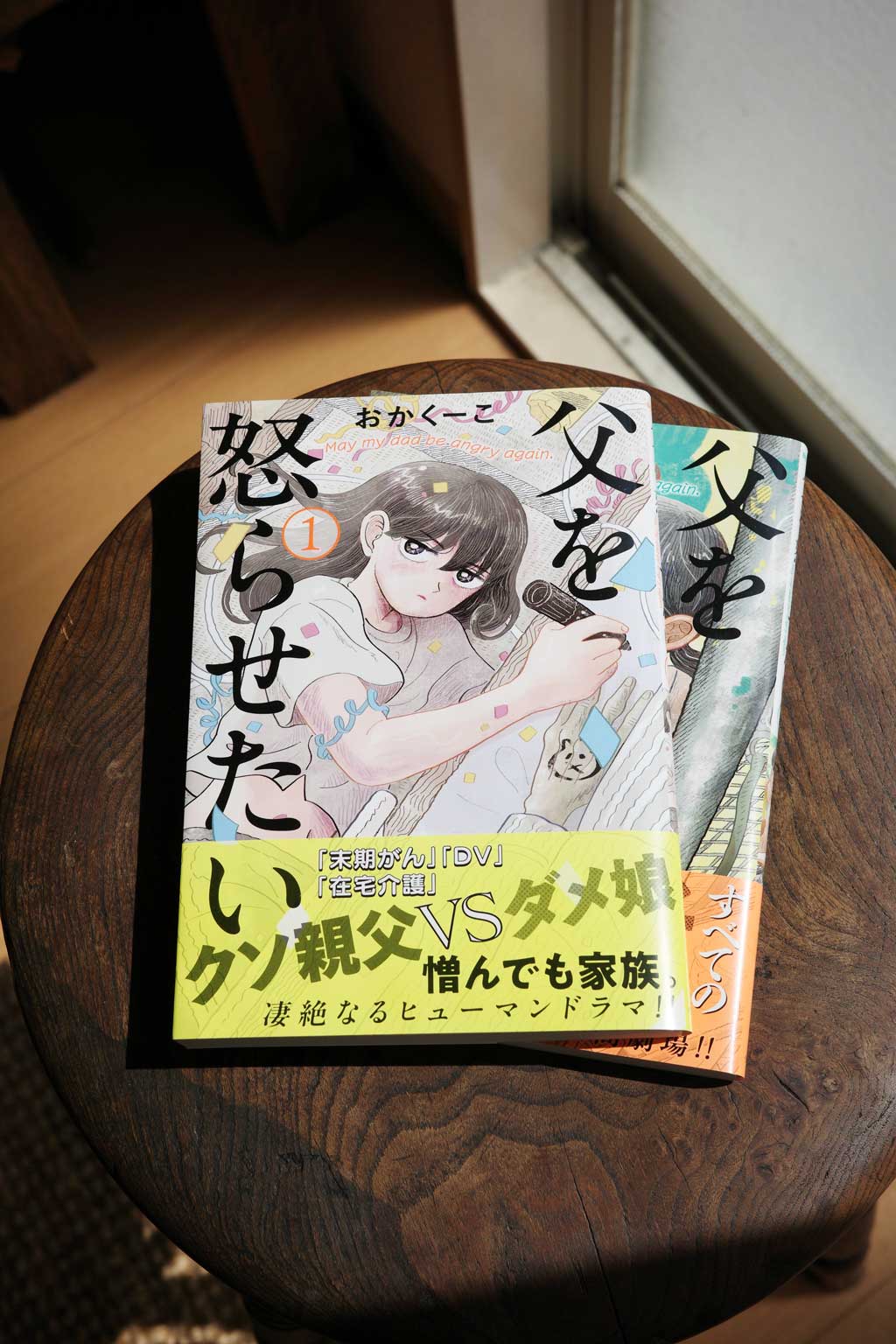

24歳の主人公は、大人しくなった父をどう看取るのか『父を怒らせたい』

おかくーこ『父を怒らせたい』(小学館, 2024 ~)

シンプルながら目を惹くタイトルと表紙に一目惚れして購入した漫画『父を怒らせたい』。帯文には「末期がん」「DV」「在宅介護」といったワードが並び、第一印象から決して「軽い」内容ではないと覚悟してページを開いたのですが、シリアスな題材ながらもちょっとした「ゆるさ」を残した語り口のおかげでツラくなりすぎず、楽しんで読むことができました。

本作の大きなテーマは「看取り」。いつも家族に対して抑圧的に振る舞ってきた、昭和的な悪しき「父性」を体現したような性格の父・耕太郎。その彼が、がんの再発をきっかけに別人のように大人しく、「怒らなく」なってしまう。娘のよえ子は、そのことがむしょうに気に入らない。

“所詮は他人だけど、/あんなクソ親父だけど、/何を考えているのか、/なんで怒らなくなったのか──/知りたい。”(『父を怒らせたい ①』p.107-108)

どうにか、父をもう一度怒らせたい。ひょんな思いつきから、よえ子はさまざまな方法で病床の父とコミュニケーションを試みます(とりあえず選んだアプローチの仕方が、踊ってみたり、ヌードのポスターを見せたり、いちいちコメディタッチでかわいい)。その過程で、これまで目を逸らしてきた家族のこと、そして自分自身の生き方を見つめ直すことになるのです。

よえ子の抱える「ままならない」日々の感覚、人間関係の描写はとにかく細やかで、リアル。インタビュー記事によれば、作者本人が実際に父を看取った経験が反映されているようです。

ひとりの人間として家族と向き合うこと。それには親しみや理解が深まるという良い面もあれば、失望に直面する辛い面もあります。本作を読んでいると、自分自身の家族の姿が呼び起こされるようで……その関係性はさておいて、いつかくる「看取り」の瞬間に、自分はどう立ち会うのだろうか? と想像せずにいられません。

物語は次に出る第3巻(2025年9月30日発売)で完結が決まっています。訪れる最期のとき、そしてその先の未来がどのように描かれるのか? 恐ろしさと期待の入り混じった気持ちで、発売を待っているところです。

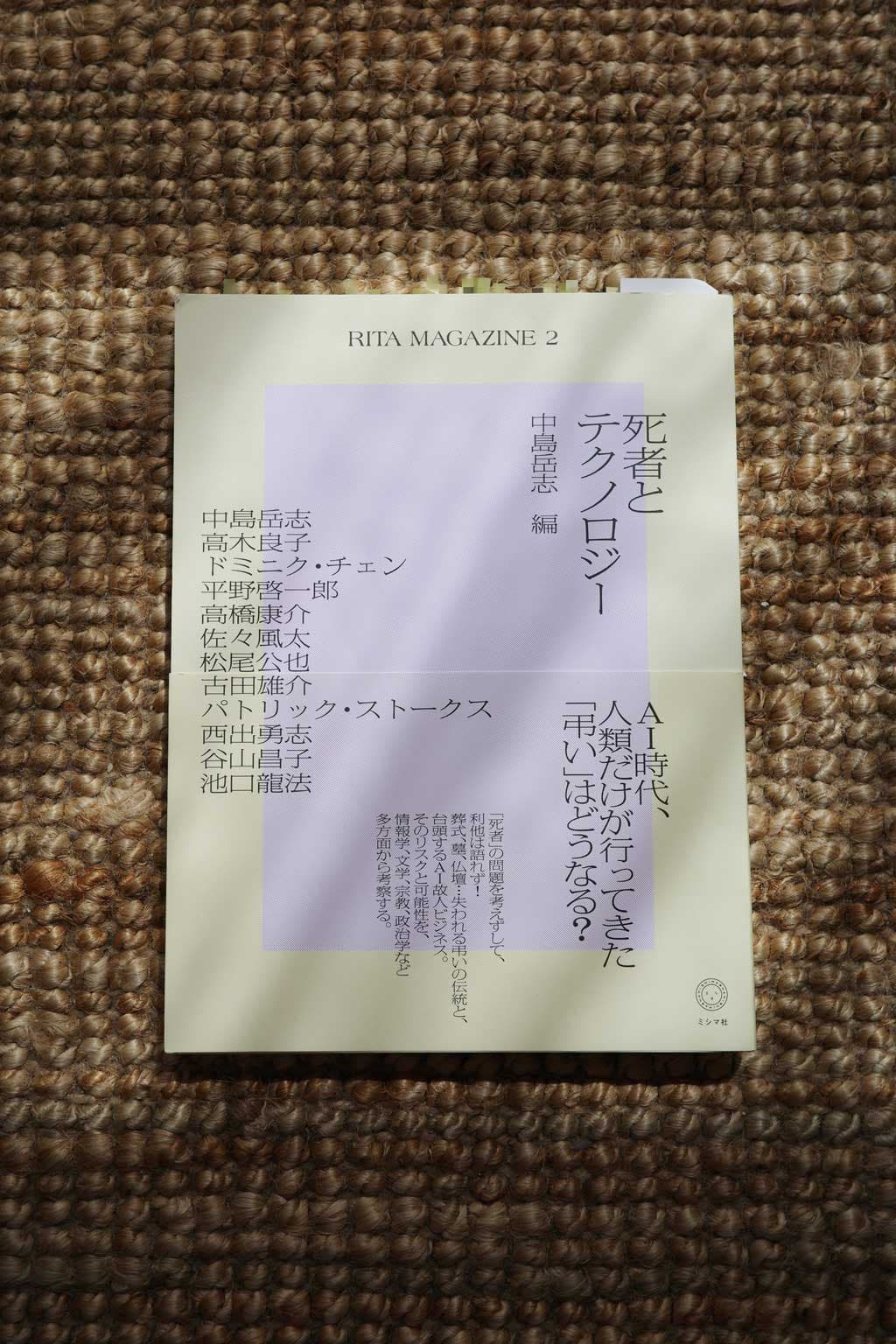

「死者」と「弔い」の未来を考える『RITA MAGAZINE』

中島岳志 編『RITA MAGAZINE 2 死者とテクノロジー』(ミシマ社, 2025)

最後に紹介する『RITA MAGAZINE 2 死者とテクノロジー』は、「利他」というキーワードを出発点に、現代の「死」と「弔い」のあり方を考察する雑誌形式の論考集。

夏休みといえば終戦記念日やお盆と重なる時期でもあり、人によっては「死者」に対して思いをめぐらせることもあるかと思います。上で紹介した『父を怒らせたい』のテーマである「看取り」とも繋がりますが、最近、わたし自身も「死」──特に親しい人との死別をどのように受け止め、乗り越えるべきかについて考えていた。そんななか出合ったのが、この『RITA MAGAZINE』でした。

今年、墓じまいの件数が過去最多となったことが話題になったように、伝統的な「弔い」の装置であったお墓、仏壇といったものの存在意義が少しずつ希薄になっている現実があります。

一方で、AIによって故人を「復活」させるような、最新テクノロジーを用いた新たな「死者」との向き合い方が生まれてもいます。たとえばVR映像の中で故人を再現したり、AIによって故人の新たな写真や映像、声や言葉を生成したり。なかには、阿弥陀如来の来迎を再現する「ドローン仏」「遺骨アクセサリー」といった初めて耳にするようなアイデアも。

本書で紹介されている「死者」と「弔い」をめぐる技術の実践は、まだ一般に広く受け入れられているわけではありません。しかしそれらのコンセプトは、わたしたちが「死者」とつながる方法の、多様化した未来の姿をたしかに垣間見させてくれるものです。

その是非はともあれ、これからの「弔い」の可能性を知り、検討することは自分なりの「死」の受け止め方を考える上で大きな足がかりになると感じました。

“死者たちの様々な営為がなければ、私たちの今日の生活は成り立たない。しかし、太陽と同様、日々の生活の中で「死者からの利他」を意識することは、なかなかない。私たちはすでに多くのものを受け取っていながら、そのことに気づいていないのだ。”(p.10)

わたしたちを取り巻く「死者」からなにを受け取るか。その存在を曖昧な忘却のうちに沈めてしまうのではなく、共に「生き続ける」方法はあるのか。そんな、誰もが直面しうる問いへのヒントが詰まった1冊です。

Text:maco marets

Edit:白鳥菜都